7月4日,计算机与人工智能学院智绘红图实践团走进红安绣活传习所开展社会实践活动。实践团以 “数字技术赋能非遗传承” 为核心,在沉浸式学习传统绣活工艺的同时,将 HTML/CSS 开发、Three.js 建模等计算机专业技术深度融入非遗保护,在经纬线与二进制的交织中,探索传统技艺的数字新生之路。

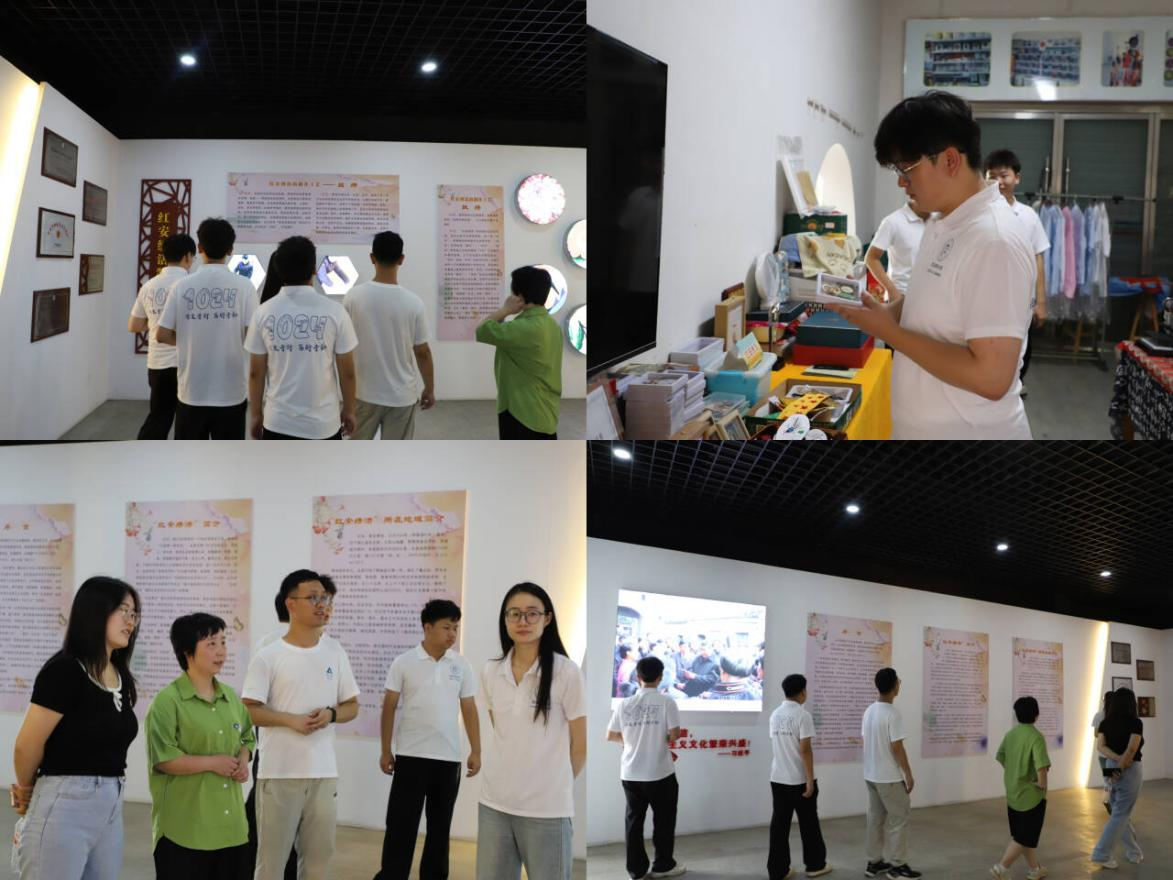

传习所内,非物质文化遗产传承人刘寿仙对实践团的到访表示热烈欢迎。她回顾了传习所与武汉纺织大学的合作渊源,并表达了深化校地协同的期待。参观过程中,由千余双绣活鞋垫构成的五环陈列墙引发队员们的驻足惊叹——每双鞋垫上的“福”“寿”“鱼跃龙门”等纹样各具特色,生动诠释了“黄安无女不绣花”的千年传承。

随后,刘寿仙之女及孙女作为技艺传承人,带领实践团参观红安绣活传承中心,介绍了红安绣活中丝绣、挑绣、绒绣三种核心工艺的技术要点。从纹样设计到针法运用的严苛标准,让队员们深刻体会到传统技艺中蕴含的精益求精的工匠精神。作为承载地方文化记忆的重要载体,“红安绣活”不仅以针线勾勒出古今美好意象,更凝聚着红安人民的创造智慧与文化基因。

实践团结合专业所长,基于HTML/CSS开发“红安绣活数字工坊”简易网页:首页用CSS Grid布局呈现典型针法卡片,点击可查看由JavaScript动态生成的步骤分解图;“虚拟绣绷”交互模块中,用户拖动鼠标即可在Canvas画布上模拟运针,这种“代码复现工艺标准”的方式,让传统技艺可量化、可交互。

“当用代码解析绣品的对称美时,突然理解了传统工艺与计算机逻辑的共通性”,实践团成员汪子涵介绍道:“我们正在用Three.js构建3D绣绷模型,争取让用户在家就能‘亲手’体验绣活。”这些技术创新让千年绣活突破时空限制,以“0和1”的代码形态实现永续传承。

此次实践中,实践团开发 “红安绣活数字工坊” 网页,借助 Three.js 完成 3D 绣绷模型的 WebGL 交互设计,为 VR 体验奠定基础。当 0 和 1 的代码与千年绣活相遇,青年学子用专业所长架起传统与未来的桥梁,既是对非遗文化的创新性传承,更是新时代青年担当的生动诠释。